您现在的位置:返回首页

阿里王某文的妻子:我要反诉周某猥亵我丈夫

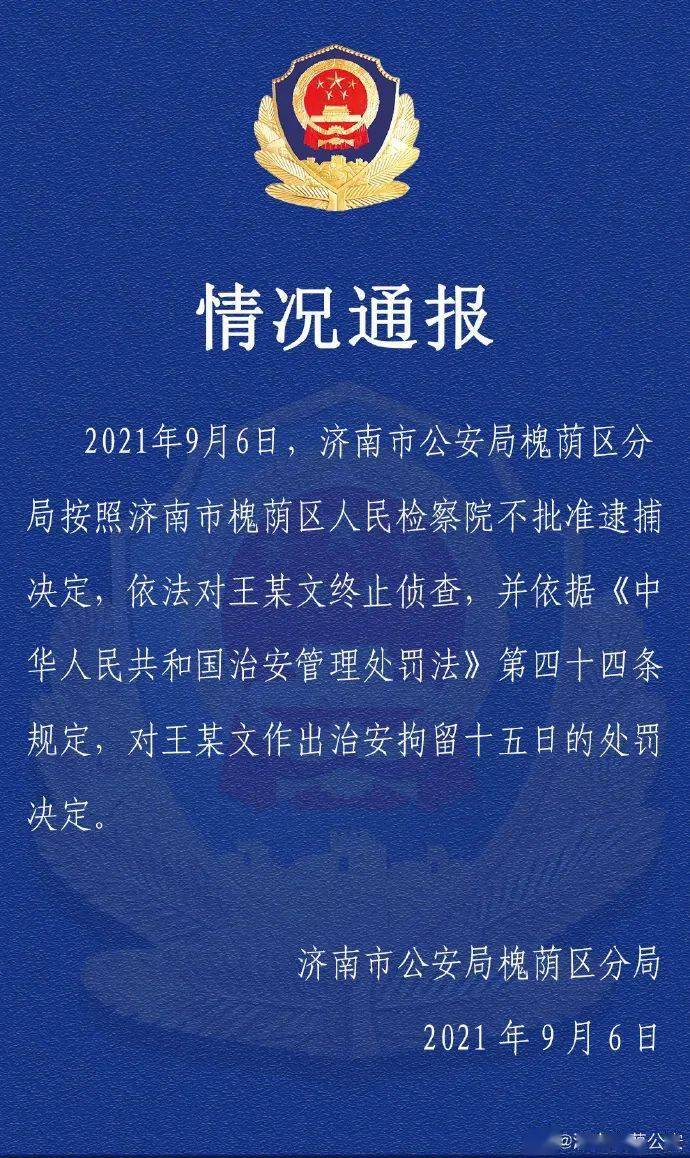

发了一个通告,表示对王某文终止侦察,不批准逮捕王某文,只处以15天的治安拘留惩罚。(因为已经拘留近一个月了,所以可以直接回家了)

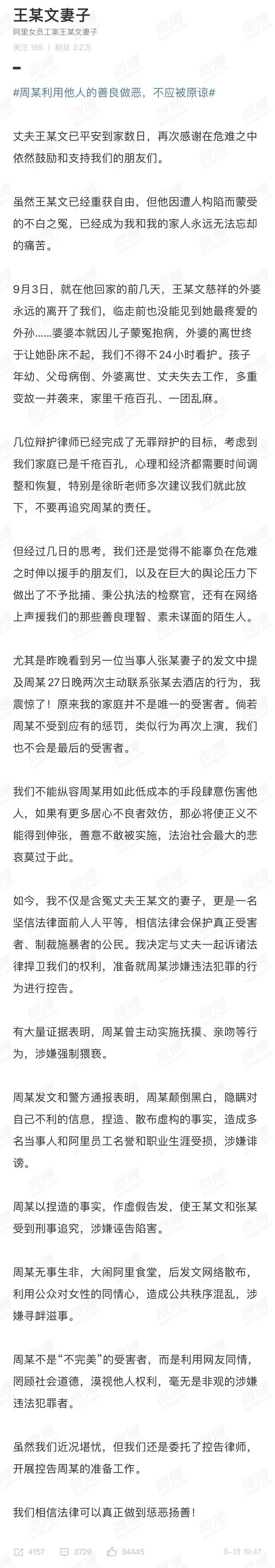

而在王某文正式回家后不久,王某文的妻子更是发了一条长微博,表示要反诉举报的阿里女员工周某诬陷、猥亵她的丈夫:

周某以捏造的事实,作虚假告发,使王某文和张某受到刑事追究,涉嫌诬告陷害。

这个可能还好理解一点,毕竟之前阿里周某发了一篇长文控告王某文和张某,他们现在主张那篇长文是假的,只要能证明,没啥问题。

如果你不是一直关注这件事,那一定跟不上节奏了。咋周某现在被指控“强制猥亵”了呢?她不是被猥亵的那个受害者吗?

之前我们写过一篇文章说说阿里员工“灌酒性侵”的事情,当时那篇文章全程从阿里周某的视角去写。

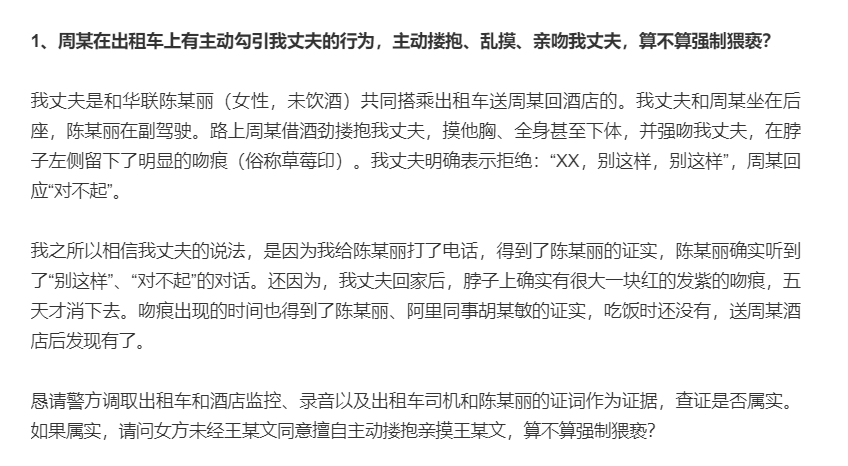

我丈夫是和华联陈某丽(女性,未饮酒)共同搭乘出租车送周某回酒店的。我丈夫和周某坐在后座,陈某丽在副驾驶。路上周某借酒劲搂抱我丈夫,摸他胸、全身甚至下体,并强吻我丈夫,在脖子左侧留下了明显的吻痕(俗称草莓印)。我丈夫明确表示拒绝:“XX,别这样,别这样”,周某回应“对不起”。

她不但自己看到了那块吻痕,而且根据南都周刊对这位妻子的采访,她表示这一切有证人:

同车没喝酒的另一位女性陈某丽,在前排听到了王某文说“新月不要这样”、而周某则说“对不起对不起”。

还有证据,说王某文脖子上被亲出了“草莓印”,不但另一位阿里女员工看到了,警方取证的时候也拍到了。

按照现在网上对猥亵和性同意的定义,是一方明确表示不同意之后另一方继续进行就算。

所以王某文妻子认为自己丈夫明确说了“别这样”,但依然被周某“乱亲乱摸”,周某也是实施了猥亵行为。

当然,王某文的妻子长文的主旨并不是周某猥亵,事实上因为男女力量上的差异,我国法律也很少会判女子对男子猥亵。

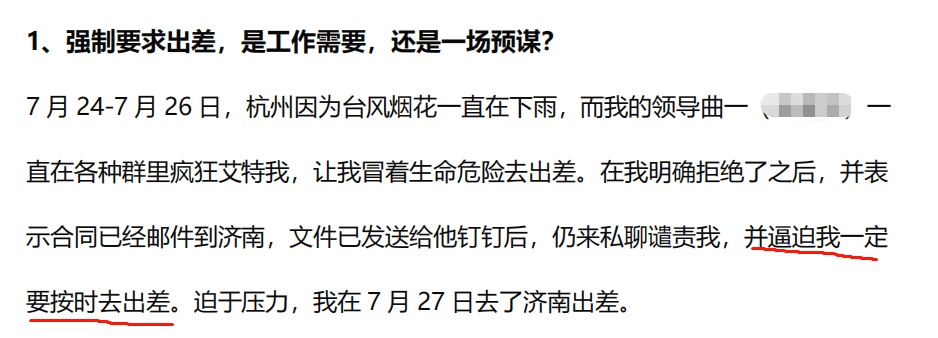

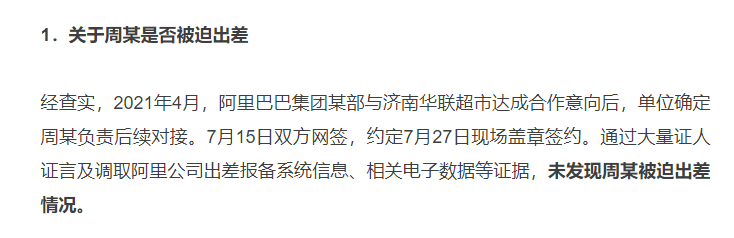

阿里周某在最早的PDF里,表示那次出差是王某文逼迫她,强制她一定要去的。

但是王某文妻子向南都提供了一份聊天记录,记录中显示,那次出差其实是周某自己安排的,饭店也是她订的:

通过大量证人证言及调取阿里公司出差报备系统信息、相关电子数据等证据,未发现周某被迫出差情况。

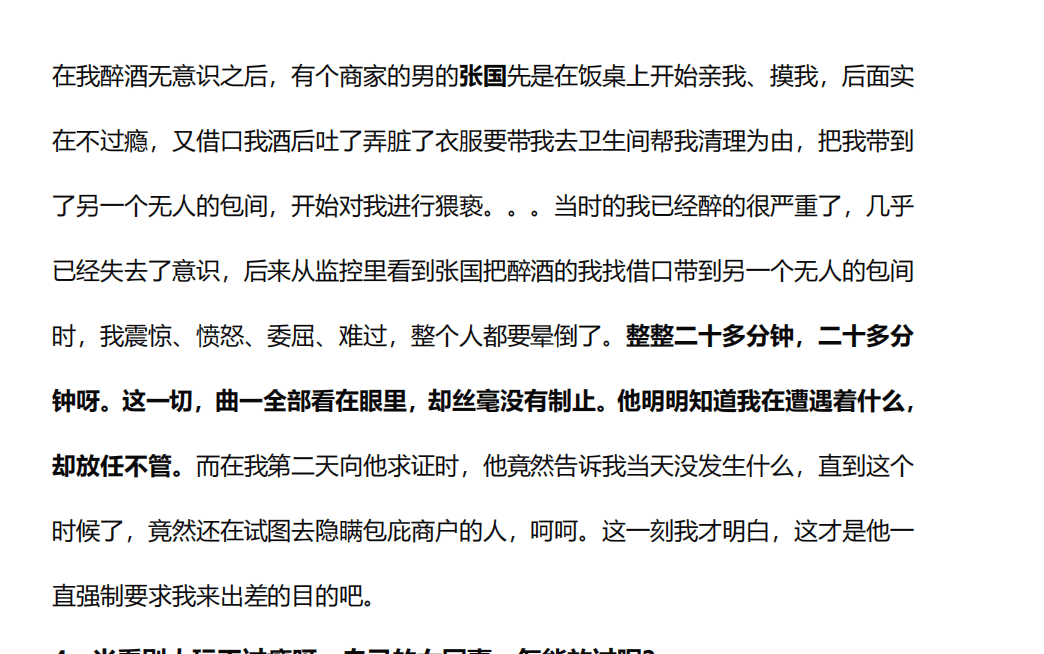

周某小作文里说,前一天在饭桌上,就有一个商家的男的张某,亲她摸她,还把她带去一个无人的包间进行猥亵。

据当天吃饭的同事们讲大家都看到在饭桌上没有什么异常情况,两个人聊的很投机,当场还加了微信,吐酒回来两人是手牵着手回的包房(并不是醉的不醒人事),而且坐回到座位上之后周某还慢慢往我丈夫身上靠,最后趴在了我丈夫的腿上。

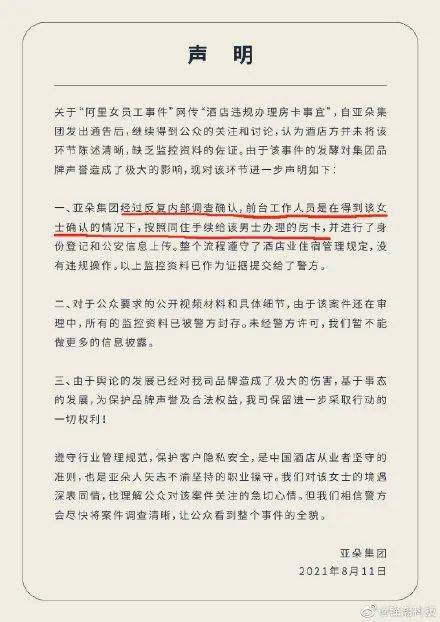

周某的小作文里指出,王某文在吃完饭送她回房间以后,在酒店前台偷偷办了她的房卡。

对此,涉事的亚朵酒店表示办房卡的流程得到了该女士确认,按照同住手续给该男士办的房卡。

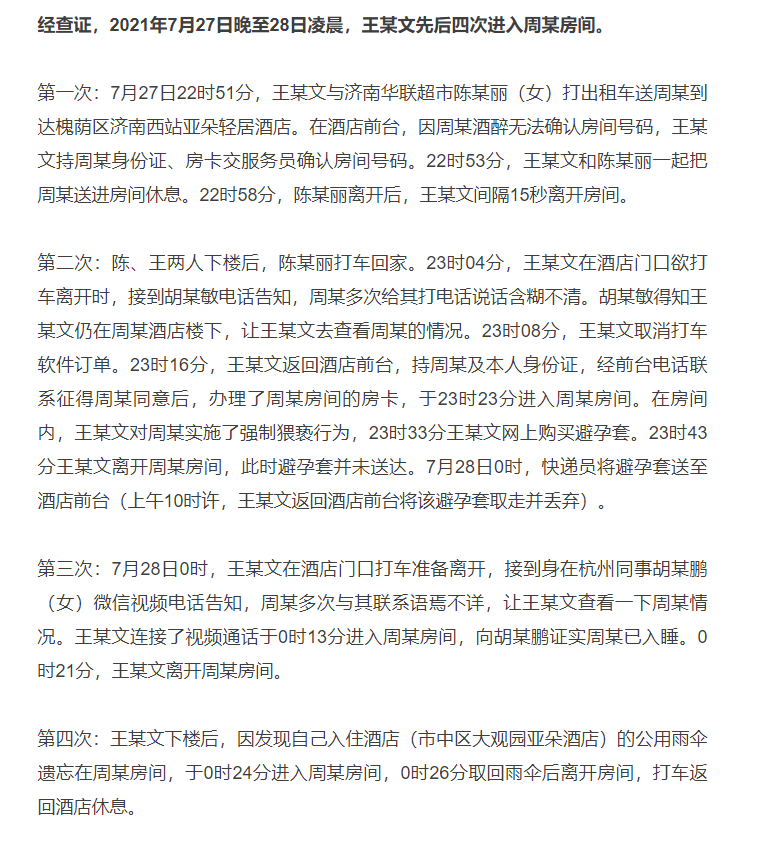

23时16分,王某文返回酒店前台,持周某及本人身份证,经前台电话联系征得周某同意后,办理了周某房间的房卡,于23时23分进入周某房间。

周某的小作文里,说王某文在7月27日晚上四次进入她的房间,最长一次待了二十多分钟。

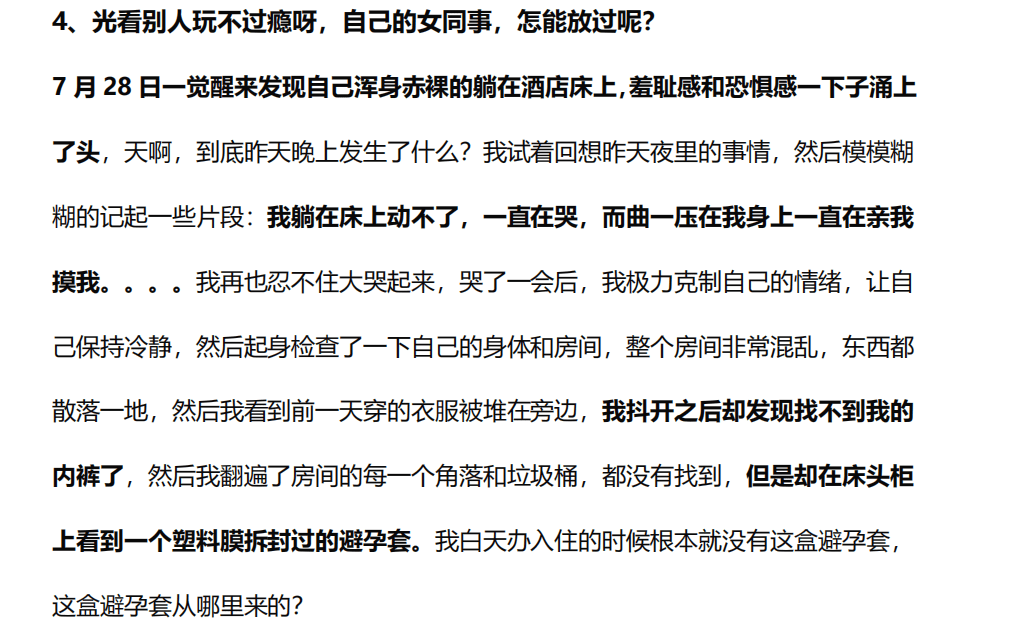

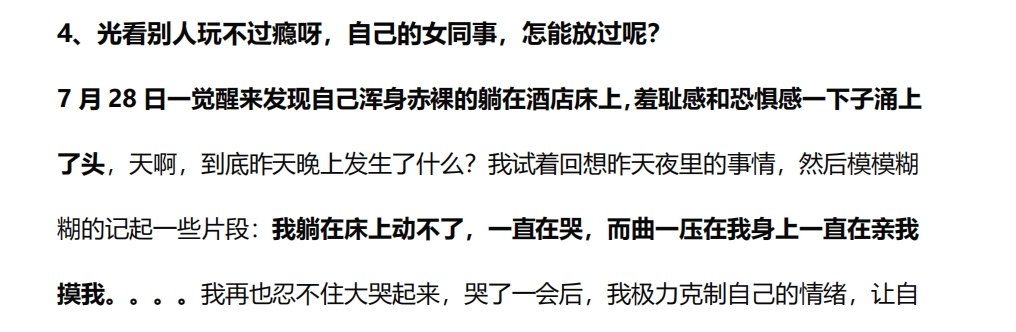

然后7月28日一觉醒来之后,内裤不见了,床上还多了一个拆封过的避孕套,暗示王某文在前一夜和她发生了关系还销毁了证据。

但是根据警方发的“情况说明”,她内裤是7月28日早上济南华联的张某带走的,而这个张某则是她打电话叫来房间的。

张某的妻子也发微博补充说,其实头一天晚上周某就给张某打过两个语音电话喊他过去,但是张某没去,于是她第二天继续打电话叫他过去:

第二次进入房间是被一个两人都认识的阿里同事胡某敏叫回去的,说周某一直在哭,需要王某文回她房间确认一下状况。

7月27日23:15,胡某敏给王某文发了一张自己与周某语音通话的微信截图,说周某“电话拨通了就在那一直哭呢”。

第三次进入房间,则是被另一位两人都认识的同事胡某鹏叫回去的,说周某给她打电话不知道在说啥,而这一次王某文进入房间时,全程开着视频电话,证明周某已经入睡。

她认为周某在公司酒量是公认的好,喝了7两低度白酒(33度)而且在把喝掉的酒吐掉以后不可能醉到失去行动能力。

她觉得周某是在装醉,而每一次自己丈夫走出她房间后,她都打电话找第三者把他叫回来,根本就是设计陷害王某文。

然后关于房间里发生的事情,她说了自己从丈夫那里听来的,另一个版本的故事:

周某躺在床上,他给她盖好被子,拿了瓶矿泉水放在她床头柜上。这时周某拉住他,还亲他、摸他胸、下体,这时我丈夫进行了回应。几分钟后,周某主动要求我丈夫买避孕套和洗澡。我丈夫去洗了澡,手机下单避孕套,等待美团送货,几分钟后猛然惊醒,认为不能这么做,便立马于23:43主动离开了房间

综上所述,王某文妻子认为这一切都是周某苦心积虑设的一个局,就为了陷害王某文这个竞争对手。

周某发文和警方通报表明,周某颠倒黑白,隐瞒对自己不利的信息,捏造、散布虚构的事实,造成多名当事人和阿里员工名誉和职业生涯受损,涉嫌诽谤。

周某以捏造的事实,作虚假告发,使王某文和张某受到刑事追究,涉嫌诬告陷害。

周某无事生非,大闹阿里食堂,后发文网络散布,利用公众对女性的同情心,造成公共秩序混乱,涉嫌寻衅滋事。

周某不是“不完美”的受害者,而是利用网友同情,罔顾社会道德,漠视他人权利,毫无是非观的涉嫌违法犯罪者。

是否逼迫出差是小事不谈,当天是否真的醉酒难以判断,如果真的醉酒了同意办房卡也不能算真的同意。

我们不能要求完美受害者,这些特别细节的东西没必要苛求,但有一些关键性的东西也说谎,就有点说不过去了。

尤其是她在小作文里通过“消失的内裤”、“拆封的安全套”多次暗示王某文性侵然后销毁证据。结果内裤是第二天早晨张某来她房间带走的,安全套也是张某带来的同时并没有拆封。

再怎么醉,头一天24点已经睡着,睡了七小时以后肯定醒了吧。既然醒了,这种关键的事实上为什么要说谎呢?

受害者当然可以不用完美,但在关键性的细节上应该尽量诚实。否则就不能叫受害者,而是构陷嫌疑犯。

就像有个人现在跑出来,说你欠他两万块钱,然后晒出一张没头没尾的转账记录,说给你转了两万你不还,要你证明你没欠他钱,你也会无能为力的。

比如她从“周某可以准确打电话”、“洗漱”这些行为,推断出周某没醉可能是在装醉:

但以我的醉酒经验来看,人在喝醉以后确实可能有这些行为,包括乱打电话,自己洗澡等等。

喝醉断片并不是真的就不省人事啥都干不了了,而是记忆从某个时间点就消失了,之后再去想只有记忆碎片。

就像电影《宿醉》里演的那样,断片之后你完全可能像正常人一样叫车、回家、偷老虎。只不过事后你完全不记得你做过啥,必须通过询问他人、寻找线索、推理才知道前一天发生了啥。

比如有一次我在外面喝断片了,再有记忆时发现我正躺在自己家床上,然后观察家里的种种状况推断出,我前一天晚上还洗了个澡才睡觉。

之前B站上还有个UP主,喝多了在直播里表达对日本排放核废水的不满,边哭边嚎“50天啊,全完了!”(意思是核废水57天能污染全球)

注意,阿里这件事,王某文第三次进房间之前接到的电话是说周某“胡言乱语”,如果周某真的是装醉处心积虑的话,其实第二次她就已经达到目的了,没必要再把王某文叫回来一次。

所以我觉得周某还是有可能处于迷迷糊糊的状态,而在这个状态下的所谓“同意”,其实在法律上是没有效力的。

至于其他部分,我不是神仙,无法判断出这件事到底谁对谁错谁真谁假。我尤其无法理解的是,王某文究竟做了什么,会让他被拘留十五天,但又不算犯罪不予批捕。

所以我非常支持王某文妻子走法律途径,在法庭上把这件事好好盘清楚。她长文并没有试着推翻警方通报的事实,而是讲了很多警方没通报的,希望从那些部分追究周某的责任。

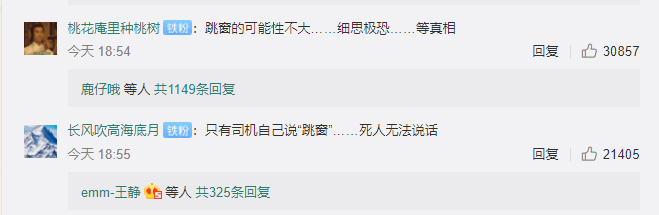

现在网上有一群人,见状开始用她们自己发明的污言秽语猛烈攻击王某文和张某的妻子:

如果王某文的妻子说的都是真的,周某确实涉嫌诬告、猥亵,也确实应该受到惩罚。

退一万步,就算不谈这些高大上的词只从利益来谈。和丈夫离婚分财产是怎么分蛋糕的问题,而控告阿里周某索赔则是把蛋糕做大的问题。哪个优先级高一目了然。

无论从法理、道义还是个人利益上谈,她用法律追责都应该支持。为啥追究试图追究一个人的诬告责任,就要被人扣上无数顶“驴”的帽子侮辱呢?

阿里周某写了一篇小作文,长文里出差是王某文逼她去的,酒是桌上的人逼她喝的,之后发生的一切她都不记得了只记得王某文在房间里对她进行了猥亵,醒来之后发现自己的内裤消失了,房间里还有一个开封的避孕套。

全文没有一张配图,没有一点证据,但大部分网游都相信她说的就是真的,开始声讨强奸犯、声讨阿里、声讨山东警方。

但是在王某文妻子的长文中,出差是周某安排的,酒是周某自己要喝的,她喝完了把酒吐干净之后一直在装醉,然后在车上就猥亵她丈夫,然后多次委托别人把王某文喊去她房间进行猥亵,最后她丈夫回应了一次,就被拘留调查了近三十天,背了个强制猥亵的罪名。

全文一样没什么证据,这次还是有很多网友就信了,开始觉得周某就是个猥亵犯和诬告犯,开始反向人肉周某的信息,要把她送进监狱。

21世纪真的是小作文的世纪,写小作文也真是互联网时代必备的技能,几乎没有之一。

事情发生在今年7月27日,报警以后警方进行调查,但一直没把王某文控制起来。

8月8日,阿里周某把事情半真半假地写了五千多字,组成一篇PDF长文群发在了网上,引爆舆论,群情激昂之下,警方迅速控制了王某文,一直到9月7日才放出来:

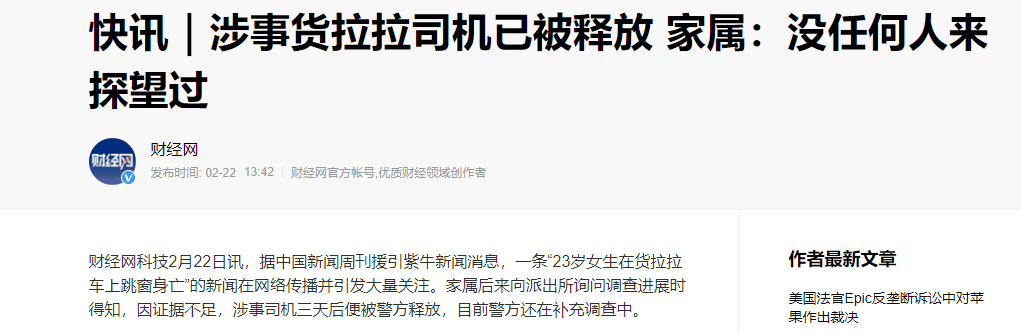

那起事件其实发生在2月6日,发生后警方很快把周某拘留了,但三天后就因为证据不足把他释放了:

那时候,微博热搜第一名是“法医称货拉拉跟车女孩跳窗可能性不大”,让人看了以为司机杀人实锤了。

结果点进去一看,发现根本不是涉案法医,只是一个“知名法医”,在采访里分析说“女孩可能不是跳窗下去的,是推门下去的”。

一直拘留了半年之久,以至于货拉拉司机周某的妻子不得不在网上发文求助,直到最近法院才宣判“判一缓一”。

还有很多很多例子,基本都是本来还在调查中或者已经有初步结果的案子,因为网上汹涌的舆论,不得不先把当事人控制起来。

这样的事情,在司法实践中很容易造成冤假错案,事实上历史上不少冤假错案也都是因为“民意汹涌”造成的。

当然,“舆论不能影响司法”主要是说给司法听的而不是说给舆论听的,并不是说舆论没这个义务,主要是组成舆论的那些人本来就不理性,你劝一万句舆论要理性,下次看到煽情的文字他们还是会相信会愤怒。

比起舆论来说,司法应该是相对冷静的那一个,它本身应该做到顶住压力,是什么样就是什么样,以法律为准绳,以事实为依据。

这才不会给一些热爱写小作文的人可乘之机,也不至于让人太过依赖在网上曝光这一途径。

更多相关资讯

推荐内容

MORE- (07-13) 女孩餐厅吃饭疑遭男伴暗中下药 人

- (08-22) 一文带你了解重汽豪沃TX车型怎么样

- (06-27) 艺视21届志愿填报指导丨考进梦想象

- (09-26) 几十位明星主演打败好莱坞大片这部

- (12-30) 正确使用标点符号之问号、顿号、引

- (07-14) 拉姆斯菲尔德其人其事

- (01-18) 备好药物应对感冒流感与疫情散发

- (01-13) 作品档案之番号RKI-351 可愛いすぎ

- (07-04) 超350头大象近期突然集体神秘死亡

- (01-31) 作品档案之番号MGS视频 韩国美女

- (08-26) 又来利好了_贵州茅台

- (11-17) 愈快乐愈堕落qvod可以这样解读吗?

- (06-10) 六省十市群众艺术展演在临沂成功举

- (02-16) 篮球盛宴腾讯视频TV端直击NBA全明

- (05-18) 几千元的代餐食品几万元的减重手术

- (04-30) 骑士祸不单行:勒夫伤情不乐观 史

- (11-17) 丹阳假日网校这是不是真相?

- (08-08) 最新上海市电动车上牌******一览

- (11-22) 扶貧快車上的“潤滑劑”

- (08-02) 山东:禁止组团赴中高风险地区旅游

- (08-19) 12级台风海高斯登陆珠海 台风最新

- (02-16) NBA15年后再现扣篮之神 拉文定律

- (11-04) 关于小皇叔侧耳听风背后的逻辑是什

- (07-02) 股市正做“M头”还是筑“W底”?

- (07-14) 北京不为职工开公积金账户罚5万 具

- (06-15) 屈原故里端午习俗“活”起来

- (03-04) 奥克利不满NBA联盟调解 仍未和尼克

- (09-22) 骑行趋热买辆称心车不易

- (01-14) 洛城德比战 快船队雷迪克确认复出

- (08-23) 快来看看这些地方的脱贫经是怎么念

- (01-28) 快船将不续签达柳斯-莫里斯

- (04-15) 马刺官方Instagram发布队史对阵步

- (05-04) NBA周四303推荐:勇士 VS 快船

- (07-10) “毋以小益而不修毋以小损而不防”

- (04-07) 说说顽固性痰咳的气道高反应

- (01-21) 宁波算山码头吞吐量破6亿吨刷新纪

- (07-28) 爷爷端菜式抱娃 具体怎么回事?

- (10-16) 有哪些靠谱的二手交易平台?95分闲

- (08-20) 中菌特色肥智能化升级开先河

- (11-27) 香港上市公司嘉利国际荣获2020杰出