您现在的位置:返回首页

这部片必须重点聊

主观上算不上是我个人最喜欢的,客观上也不是完成度和质量最高的,更谈不上有什么热度,我估计说出来好多人都得反应半天是哪部。

但我就是希望大家能够都去影院看一下这个片子,倒不是因为什么本身的好坏,而是一种政治奇观被呈现出来的宝贵。

这部电影因为它特殊的背景,得以呈现出了我们在以往国产片里从未见过的尺度,再具体一点说,就是体制的某些疮面被“允许”拍了出来。

这个尺度让我在观影的时候感受到了极大的震撼,虽然我知道他呈现的依旧不及现实残忍度的百分之一,但这依旧已经是最近十年都未见的一次昙花怒放。

这朵花是当年娄烨在《风雨云》中想拍,但最终没法拍出来的东西。也好像是冥冥中注定一样,完成这次触及的演员,依旧是张颂文。

我们如果把这部电影比作一把在社会切面不停划拉的刀,那他划拉的方向,一定是自下而上的。

开场就是一场拆迁,如果要再让这个开场的敏感性明显一点的话,你们也可以直接理解成这是一场强拆。

再敏感一点,死者家属举报,上访,举报信都被官员送去了拆迁公司老板的手里。

再敏感一点,一个公安局局长放掉了杀人的富商孙志彪,另一个局长在孙志彪的夜总会里,一边嫖娼一边烂醉如泥,一边对着来检查的公安局局长说,“你怎么才来啊”。

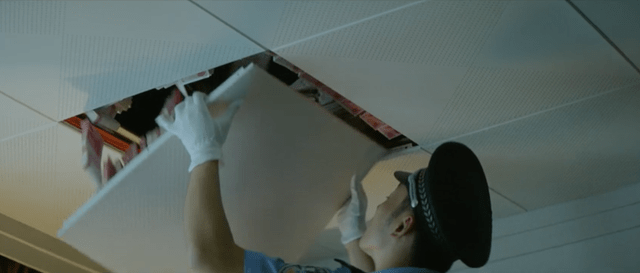

满满当当的钱从官员局长办公室里天花板里落下来,一直落一直落,都不见个头。

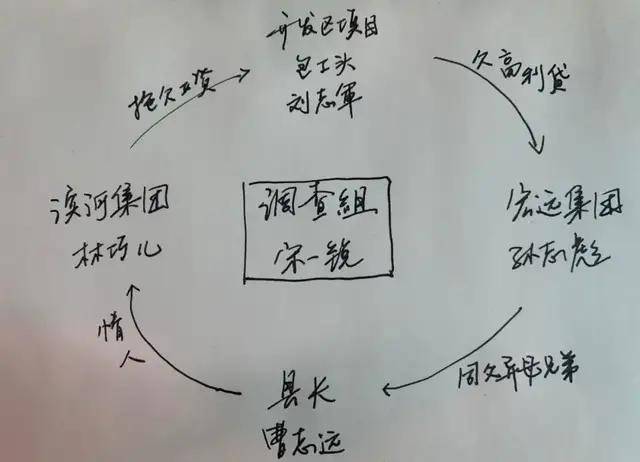

整个故事就是姜武饰演的调查组组长宋一锐,与魏河县下至富商恶霸,上至官员保护伞的一次次对抗。

最明显的地方就是电影的开场,前景是拘留室的钢柱,一个男人躺在拘留室的长凳上,全程他都没有脸部特写,仿佛他可以是任意一张脸。

直到,他被带上警车后座,他才有正脸镜头,这个人就是那个富商孙志彪,这个出场其实就已经明确暗示了观众,他并不是最大的反派,他只是明面上那个举刀开枪的人。

在拘留室里他没有脸部镜头的原因,因为他是替死鬼的符号,且像他这样的替死鬼有很多。

当你以为拆迁队里推人入火坑的恶霸,已经是恶的极点,但电影立刻告诉你,横行霸道是要有人罩的,举报信是要有人挡的。强征地皮是要有人审批的。

电影一边给我看富商,恶霸,黑社会从侵吞国有资产,行贿,强迫卖淫,放火,一步一步过分到杀人碎尸,只手遮天。

尺度之大,在主旋律电影里前所未有,但也说明这片子的主创都很清楚,这才是国家扫黑除恶的真正矛头指向。

这片视角的选择也很有意思,主角是姜武演的调查组组长,代表着片中的唯一正义,他在明,而那些官员在暗。

一些突如其来的阻挠,增加故事对抗张力的同时,也会不停给到观众“单凭恶霸不可能完成这些事”的强暗示。

可以说,导演借了“扫黑除恶”这一主旋律的东风,将正义的角色置于体制内(调查组),使得这一系列社会问题的揭露变成了体制的自我革新。

一桩拆迁涉黑的底层命案,牵扯出的是整个魏河县更宏观的一些弊病,范围广到治安、经济、政治无一不被包入其中。

所以,在一定意义上,《扫黑·决战》甚至可以归入政治惊悚片的范畴,但很巧妙的是,电影在这个严肃议题外面套了个伦理的壳。

引起观众对人性的反思是必需,此外,在我们沉浸在人物之间的伦理纠葛之时,我们会发现与「伦理」纠缠在一起的另一根绳子,那是导演更想让我们思考的,是「利益」。

这里的利益并不是个人私利,而是以魏河县为代表的整个社会系统所涉及的社会生产。

县长曹志远和林巧儿是情人关系,同时,曹志远在县里各个项目的竞标中让林巧儿的滨河集团次次中标,拿下项目,在这里是政商勾结,在健康的形态下则是政治力量对经济的调控。

在林巧儿、刘志军、孙志彪三人的财务往来里,林巧儿和孙志彪两人是资本的化身,刘志军作为劳工阶级,资本(林巧儿)对他的压榨(拖欠工资)使他更加委身于资本(向孙志彪借高利贷),

而没有拿到工资的工友们却只责难作为包工头的刘志军,却不曾团结起来一道向林巧儿讨债,这是一种底层互害,共同体意识的缺乏让他们全员无法晋升至更高的阶级。

还有曹志远和孙志彪这对同父异母的兄弟,孙志彪的宏远集团是地头蛇般的存在,黑白两道通吃,在涉黑上黄赌毒尽沾,他与曹志远所在的政府是黑恶势力与保护伞的关系。

这把保护伞给黑恶势力提供了生长的土壤。同时,黑恶势力帮政府达成了一定的绩效,比如拆迁率。

民众、资本、政府之间的微妙关系被藏在了这几个人物之间,借由以宋一锐为首的调查组来将他们的关系剖开。

电影用两小时给观众打开了社会事件的全景式视角,一个社会事件的发生绝不会是偶然,在表象背后,存在一个庞杂的系统,其间的各元素都有着结构性的勾连。

我们能看到的表象,是正如上面所分析的利益关系,黑恶势力与保护伞形成了一对权力的辩证。

再往深看,是在探讨「权力」这个概念的构成,曹志远和孙志彪这对胞兄正是电影里很重要的权力符号。

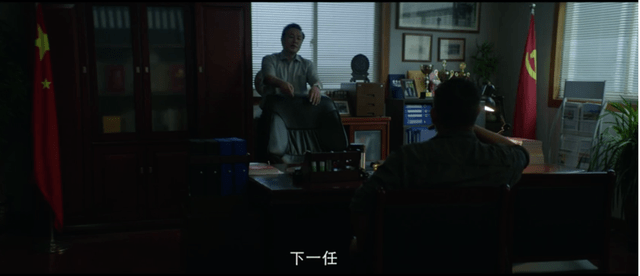

前者曹志远,兄长的身份本就有家庭门面的意涵。在外,他也是极度的伟光正,比如在大会上收拢民心,自诩为父母官。夜晚依旧在办公室加班,晚饭只点一份清淡的外卖粥。

后者孙志彪,弟弟的身份在家庭里是受宠的,相比于兄长来说更自由。他很放任自我,对欲望从不掩饰。

其实,导演是故意让这个角色恶得如此彻底,为了达到人物的符号化,使孙志彪成为极权的化影。

将这两人的象征结合,是一体两面的体制结构。掌握统治的权力,既需要文攻,也需要武力。

电影里还有更狠的表达,那就是这对胞兄的父亲,市委书记曹顺华这一人物的存在。

他才是一系列事件中最大的反派,魏河县各方势力之所以如此猖獗,只因为他们都信奉那句“只要老爷子还在,魏河就翻不了天。”

他是地方政权的代表,是他给予那些权力机器去作恶的权,却大隐隐于市,一副儒雅的退休老干部形象。

电影之所以还要带出这个魏河县上面的人,是让我们不要固着于我们所能看到的那个权力。

是在暗示观众,批判某个造成社会问题的权力实体时,不要忘记那个金字塔型的结构性问题。

当然,如果我们抛开上面这些解读,单看电影,《扫黑》一定是有很多瑕疵的,视听语言上的稚嫩和单一,主线支线混乱,没有把控好节奏。

我也对这个结局的处理有些不解,为什么一场自下而上再自上而下的群像塑造,生态呈现,最后落在了姜武和金世佳的一顿1V1对打,变成了一种偏个人英雄主义的动作片结局。

但是不管怎么样,我还是希望有尽可能多的人能去看下这部片子,不管是见证一下,还是思考几番,都好的。返回搜狐,查看更多

更多相关资讯

推荐内容

MORE- (09-02) NBA2K16科比能力值降至85 詹皇94杜

- (09-02) 山西襄汾饭店垮塌前视频曝光 具体

- (10-01) 美电信巨头被曝遭黑客攻击超1亿用

- (03-24) 喜讯|天山建筑公司荣获“度河北省

- (12-19) 中国中车(601766)股票价格_行情_走

- (12-28) 收评:指数午后弱势震荡创指跌01%

- (08-14) 全运女排分组出炉朱婷遗憾江苏劲敌

- (04-23) 首届消博会有其独特优势

- (03-30) 37《大》之重骑兵来自大神的

- (03-24) 爱普特逆境涅槃的国产“芯”力量

- (08-07) 广东和广西的“广”是什么意思?

- (11-05) 剑魔异界录无弹窗是传言还是实锤?

- (08-05) 三等功站着拿二等功躺着拿一家人拿

- (11-11) 中国汽车行业销量逐步上行今飞凯达

- (04-26) 饭前先健身詹姆斯晒室内单车训练:

- (03-18) 份额124%7个TOP3卡萨帝热水器的最

- (11-02) v这个标志是什么车

- (11-04) 【走进乡村看小康】吉林辽源今胜村

- (05-10) 十六届四中全会

- (11-24) 热水按需定制Leader热水器今发布年

- (03-17) 17日早报:热火盼多传球哈桑 小牛

- (06-04) 【韩系动向682】5月韩国进口车销量

- (07-29) 中国第一位电视播音员沈力去世 优

- (05-27) 小米集团-W(01810HK):一季度总收

- (09-04) 吉林公主岭一办事窗口:要想办事快

- (09-24) 支持大学生就业 北京邦和生物两年

- (09-25) 什么是链长?_产业_企业_概念

- (11-03) 长春新区以强服务为项目建设“加油

- (09-14) 2022USNews美国大学排行榜发布蝉联

- (07-07) 交通局回应桥梁护栏一捏就散 是怎

- (02-28) 桑德斯正式被雄鹿买断 盖帽高手短

- (04-21) NBA发展联盟新军考虑将曼巴体育学

- (08-05) 上海广为电器工具有限公司

- (05-23) 大战一触即发RNG对阵PSG做好这三点

- (09-16) 打好水污染防治攻坚战

- (03-01) 多支球队推出一款“拉丁之夜”短袖

- (08-26) 主人杀人恶狗吃肉带狗演完老人与狗

- (10-27) 极光森林 Aritco瑞特科携两款电梯

- (09-05) 黎巴嫩爆炸一月后废墟中发现生命

- (01-12) NBA掀起电竞狂潮 迈阿密热火收购自