您现在的位置:返回首页

当麦克卢汉驾上特斯拉

本文来自「胡泳」(ID:beingdigital)作者胡泳、郝亚洲,爱范儿经授权发布。

1902 年 6 月 22 日的《纽约时报》刊登过这样一篇文章,《汽车,城市消费的新热点》。汽车在美国刚刚流行,尤其是在商用汽车领域,电动车占据了绝对主导地位。当时,还并存着蒸汽动力汽车和燃油汽车。

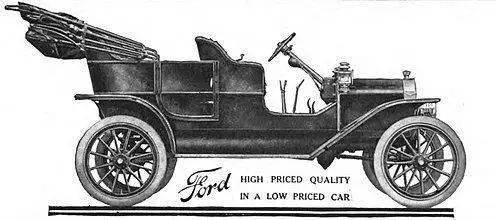

但电动汽车的上升势头并没有保持多久,就被亨利·福特的 T 型车颠覆。内燃机战胜电池并非难事,决胜因素是生产方式的革新带来的规模化效应以及更低的燃油使用成本。根据《纽约时报》报道,内燃机汽车的兴起还得益于两大外部原因:一是以五大湖区为制造中心的汽车生产圈的逐渐形成,二是农村和城市之间联结需求的激增,而这些地方恰恰是铁路无法延伸过去、而耐用性较差的电力汽车和蒸汽汽车又无法到达的。

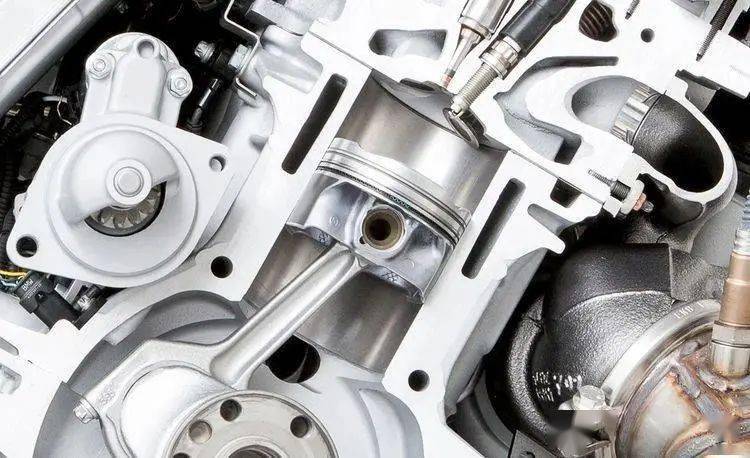

汽车从此与电在精神上绝缘,但又在一些细节之处保持着身体的接触,那就是火花塞和内燃机的结合。电力汽车可以靠电池发电驱动轮毂,蒸汽机和内燃机又如何获取最初的原始驱动力呢?蒸汽机汽车需要在行驶途中依靠人工不断加水,而内燃机就要靠火花塞产生的电火花点燃气缸内的空气。诚如麦克卢汉所言,电力这个「生物」形态与机械形态杂交所产生的威力,是空前绝后的。

因为是「杂交」,和更加纯粹电气化的电视相比,麦克卢汉并不认为汽车是属于电气时代的产物,它更像是古登堡技术的终极展示,是机械时代的天鹅绝唱。麦克卢汉生前就想象,一定会有一个属于新时代的电子玩意取代汽车。由于时代所限,他并没有勾勒出这么一个电子玩意到底是啥。

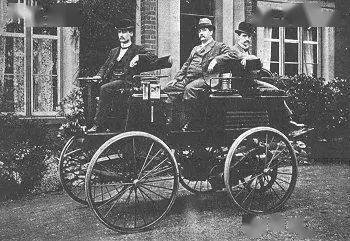

我们在这里说的新造车运动是 ICT 技术对福特以降的传统汽车工业的破坏,它包含了研发、生产、销售、服务所有这些环节。历史上的造车运动经历过三个阶段:第一个阶段是从卡尔·本茨发明第一台内燃机汽车到老福特把流水线运用到 T 型车生产之间的 30 年;第二个阶段是福特汽车流水线 年;第三个阶段是丰田代表的精益生产对流水线理念进行改造的岁月。如今,我们正在进入第四个阶段——汽车概念以及汽车结构发生改变,进而带来整体价值链的改变。我们称第四阶段为「智能汽车」阶段,在这个阶段中,以媒介姿态出现的汽车必然消亡,但会以智能算法系统新内容的形式再生。

关于汽车的消亡,麦克卢汉曾经留下了「电视让汽车过时」这样一句明示。同时还写下了「技术的电力变革即将使驾车人放弃汽车,并且使我们回到安步当车的价值尺度上去」,「汽车的未来不会属于运输的领域」这样带有强烈预言色彩的语句。

为了搞清麦克卢汉经常难以索解的先知话语,笔者在麦克卢汉身后留下的浩如烟海的资料中检索了一番。结果,很惊奇地在他 1975 年发表于佐治亚州立大学的演讲中发现,对于电视如何令汽车过时,这位「数字时代的保护神」(《连线》语)其实有过完整的论述:

汽车的图形创造了一个服务的背景,即讯息,或社会效应。汽车需要一个由高速公路、工厂和石油公司组成的环境,这实际上既是汽车的媒介,也是汽车的讯息。如果电视已经开始把外面的东西带进家里,那么它很可能成为推翻汽车的一个因素。当一种新的服务围绕着一种旧的服务进行时,旧的服务就会成为一种艺术形式。……当我们的电子环境围绕着汽车的旧硬件进行时,它也倾向于成为一种艺术形式。

首先,对于麦克卢汉而言,汽车是旧媒介,电视是新媒介,因为汽车作为隐私的极端形式受到了威胁。美国人在征服自然的过程中,把户外作为了敌人。他们在出行时,需要时时保持对自然的警惕。当电视出现后,电路信号可以轻易地把家庭之外的世界带入室内,形成了对起到延伸双脚作用的公路和汽车的巨大威胁。

一台电视、一根电话线、一张信用卡就可以让人在家中完成购物,而无需专门驾车去往十几公里之外的大型仓储式超市。汽车的功能可以被电视取代,就不会再出现 20 世纪初的汽车狂热,这就是麦克卢汉说的「汽车在人们的心目中已经掉价」。但汽车并没有真的一夜消失,实质在于重要度的让位。一如我们说到「消费社会」之时,更多指涉电视媒体造就的社会景观,而不是像 20 世纪前 20 年那样,把汽车看作整个工业社会的最高象征符号。

麦克卢汉曾言,自己并不想过多对「媒介即讯息」做出解释,因为这句话不是能用三言两句说得清楚的。以汽车为例,汽车不是讯息,讯息是指汽车产生的结果,也就是公路、工厂、石油公司所构成的环境。一旦将环境予以抽离,汽车就失去了意义。换句话说,汽车是某种特定环境的结果,环境即讯息。麦克卢汉大胆提出「使人改变的是环境,不是技术」。由此,我们可以推论,创新亦不是技术或者产品层面的事情,而是指一整套「隐蔽的服务环境」。

「环境」在麦克卢汉那里还有另一种表述——结构框架,「与新技术同步变化的是结构框架本身,而不仅仅限于框架的景象」。还是以汽车和电视为例,汽车背后的结构框架和电视背后的结构框架完全不同。影响汽车存在的是城乡模式、实体店购物模式、公路模式和能源模式。影响电视存在的则是电子通讯网络、内容生产机制。前者更加偏重于人体器官的延伸,后者则更加偏重于神经中枢的延伸。

当电视的结构框架更能决定人的行为的时候,汽车的结构框架就会慢慢过时,直至被彻底取代。汽车作为双脚的延伸的职能会被缩小,比如速度没有那么重要了,气缸爆发力也没有那么重要了,它只要可以让我们做到「安步当车」就可以。

作为交通工具的汽车不存在了,麦克卢汉认为它会在******业卷土重来,就好比汽车在好莱坞电影里发挥了重要的功能。总之,汽车的未来不会在交通运输领域,而是变成了一种「艺术形式」。

这里不得不提到,关于汽车的未来,先知麦克卢汉或许错了。起码他没有遵循自己提出的「媒介四定律」进行推论,汽车的交通运输功能是可以被新媒介「恢复」出来的。而这个「恢复」已然发生,就体现在智能汽车上。

ICT 4技术和汽车的深度结合,将眼下这场新造车运动和此前三个阶段泾渭分离。汽车从「杂交」产品走向了「纯电气化」,从媒介理论角度来说,这是一个从「热媒介」到「冷媒介」的逆转过程。麦克卢汉提出「媒介四定律」,即「提升」,「弃置」,「恢复」和「逆转」。这四个阶段可以表述为:技术或者媒介使什么放大、提升;使什么过时;使什么已经被废掉的东西回归;当被推向极限时,又会逆转成什么。

我们认为,智能汽车提升了移动终端对现实的虚拟能力,弃置了传统的销售和服务模式,恢复了汽车的交通出行功能,逆转出全新的个人数字空间。在这个过程中,用户(此处不使用「受众」,是基于当下网络环境而言)始终都扮演参与者的角色。而用户参与度越高,媒介就越冷。

如果说汽车作为热媒介,用户参与度极低的话,原因更多在于机械技术造就的汽车是对用户「展示」的产品,而信息技术造就的智能汽车是对用户「封装」的产品。从「展示」到「封装」,智能汽车已经成为了和汽车完全不同的新物种、新媒介了。

「展示」在内燃机汽车躯体内无处不在,空调按钮、收音机音量调节钮、前排座椅加热、甚至是一键启动,还有喜欢被高端车型厂商宣传的电镀铬、星空顶等等。这些都像是一排排流水线,被厂商展示在用户面前。用户只需要根据自己的需要,去延伸各路感官。而内燃机汽车最大抑或是最雄壮的展示,则是伴随着发动机咆哮而来的速度。在所有车商给出的指标中,这个速度常常表现为 0-100 公里的用时。

用时越短,发动机优越感就越强,这种优越感体现在发动机别致的怒吼对城市空气的撕裂,体现在把同行车辆远远地甩在身后。机械速度来自于内燃机内部的做工,它是在封闭状态下完成的,体现的是象征有限游戏的竞赛精神。

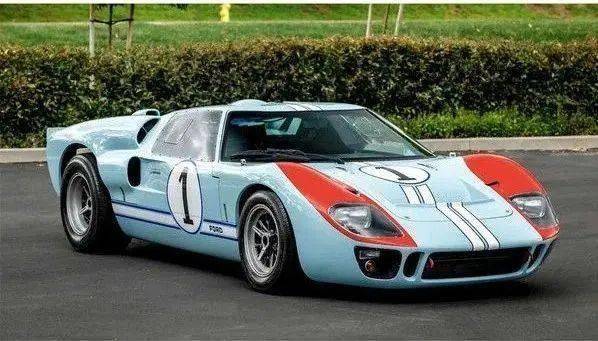

由此,赛车运动成为了内燃机汽车时代的高贵运动,它在检验厂商发动机的同时,也能更好地彰显大工业的产品精神。

麦克卢汉认为电力速度会取代机械速度。对于智能汽车来说,来自于新型电池的功率完全可以带出 1960 年代勒芒之战中福特 GT40 的速度。GT40 的零百加速在 4 秒以内,这几乎成为了近半个世纪的发动机卓越指标,而对于智能汽车来说,却可以轻松达到。

可是,如果仅仅是这样的话,智能汽车还远非智能,不过是实现了动力上的电气化而已。对于智能汽车而言,取代机械速度的还有一种可以称为比特速度的存在。它不但需要电力作为能源,还需要一个操作系统,不断将各种信息数据化。比特速度的实现需要两个条件:外部通信基础设施和内部算法。外部设施属于相对稳定的状态,并且大部分时候和公共环境有关。而算法就和用户息息相关了。

算法是麦克卢汉压根不会想到的东西,它不但可以宰制用户体验,还可以宰制汽车安全性和生命周期。因为算法的出现,汽车的生产流程出现了变化。在工业时代,厂商只要把所有能展示的内容做好,就可以交付到用户手中了。直到产品退休,它也和用户刚刚接收时保持一致的内容状态。而对于智能汽车而言,汽车产品下线交付到用户手中,最多是个半成品。产品内容的完善是需要用户在算法的辅助下进行的。比如OTA升级、流媒体的内容、用户道路偏好记忆、用户驾驶习惯分析等等。换句话说,只要用户不抛弃这台汽车,产品的自我完善工作就会一直进行下去。

算法让汽车具备了生物意义上的生命周期,从而摆脱了工业生产意义上的产品周期。

算法之上是操作系统,它提供了用户一个可操作的人机交互界面,就好像 Windows 之于 PC。内燃机汽车不具备操作系统,车舱被当作了展示架,而当操作系统被运用于汽车之上的时候,「展示」旋即被「封装」替代。我们走进特斯拉车舱的时候,就会发现光秃秃的塑料质感的内部空间,和硕大的操作系统界面形成了鲜明的对比。

「封装」是一个来自于计算机科学的词汇,亦不属于麦克卢汉的时代。它是指隐藏对象的属性和实现细节,仅对外公开接口,将抽象得到的数据和行为(或功能)相结合,形成一个有机的整体。在电子方面,封装是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其他器件连接。

封装的理念被广泛应用于 PC 和手机产业,它需要完成产品结构内部的算力和通信的共享。内燃机汽车内部不需要数据共享,每一个局部电子元器件都会独立起作用。正是因为汽车采用了逐步向中央计算模式转变的架构,才会有封装理念的运用。

除了封装车载系统,智能汽车还封装了速度。首先,对于新型电池来说,速度已经不是主要问题,厂商不会耗费半个世纪的时间花费巨资去研究如何把加速时间提升 0.1 秒。智能汽车的速度不是来自于一个独立的物理容器内,而是要和算法结合在一起,通过智能化手段去调节车速和路况之间的关联。曾经有人展示过一个理想状态中的自动驾驶概念车,方向盘、油门这些和机械动力有关的部件都被取消掉了。

因此,智能汽车的速度是信息速度或者计算速度,体现的是象征无限游戏的体验精神。

电池动力、算法、操作系统以及封装,构成了智能汽车的主要技术特征,除了类似于内燃机汽车的外壳、四个轮子和座舱摆置这些基本「内容」,智能汽车已经完全脱离汽车了。

我们从「媒介讯息」的立场去理解,智能汽车亦是一个结果,它本身不代表讯息。而讯息是由 5G 网络、智能充电桩、类似于手机封装模式的组装流程、已经被智能手机培育起来的强大的内容服务商构成的智能出行环境等等构成。

智能手机作为旧媒介,不过是作为新媒介的智能汽车的内容而已。同样,汽车也是智能汽车的内容。但我们说出「特斯拉就是长了四个轮子的 iPhone」这个结论的时候,就已经产生了一种错觉,如麦克卢汉所言「一种媒介通过创造内容错觉来掩盖另一种媒介的运作」。如果仅仅把智能汽车看作手机,反而会妨碍对新媒介运作机制的认识。

就智能汽车而言,不是建造这一物体本身,而是将其整合到人们的日常生活中的企图,才是真正的挑战。

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

更多相关资讯

推荐内容

MORE- (11-05) 剑魔异界录无弹窗是传言还是实锤?

- (05-10) 十六届四中全会

- (09-16) 打好水污染防治攻坚战

- (09-25) 什么是链长?_产业_企业_概念

- (12-28) 收评:指数午后弱势震荡创指跌01%

- (03-17) 17日早报:热火盼多传球哈桑 小牛

- (03-01) 多支球队推出一款“拉丁之夜”短袖

- (11-11) 中国汽车行业销量逐步上行今飞凯达

- (05-23) 大战一触即发RNG对阵PSG做好这三点

- (04-26) 饭前先健身詹姆斯晒室内单车训练:

- (04-21) NBA发展联盟新军考虑将曼巴体育学

- (08-07) 广东和广西的“广”是什么意思?

- (03-18) 份额124%7个TOP3卡萨帝热水器的最

- (11-24) 热水按需定制Leader热水器今发布年

- (06-04) 【韩系动向682】5月韩国进口车销量

- (09-05) 黎巴嫩爆炸一月后废墟中发现生命

- (07-07) 交通局回应桥梁护栏一捏就散 是怎

- (12-19) 中国中车(601766)股票价格_行情_走

- (08-14) 全运女排分组出炉朱婷遗憾江苏劲敌

- (03-24) 爱普特逆境涅槃的国产“芯”力量

- (09-24) 支持大学生就业 北京邦和生物两年

- (09-04) 吉林公主岭一办事窗口:要想办事快

- (09-02) NBA2K16科比能力值降至85 詹皇94杜

- (01-12) NBA掀起电竞狂潮 迈阿密热火收购自

- (09-02) 山西襄汾饭店垮塌前视频曝光 具体

- (11-04) 【走进乡村看小康】吉林辽源今胜村

- (05-27) 小米集团-W(01810HK):一季度总收

- (11-02) v这个标志是什么车

- (08-05) 上海广为电器工具有限公司

- (04-23) 首届消博会有其独特优势

- (09-14) 2022USNews美国大学排行榜发布蝉联

- (10-27) 极光森林 Aritco瑞特科携两款电梯

- (03-30) 37《大》之重骑兵来自大神的

- (03-24) 喜讯|天山建筑公司荣获“度河北省

- (02-28) 桑德斯正式被雄鹿买断 盖帽高手短

- (07-29) 中国第一位电视播音员沈力去世 优

- (11-03) 长春新区以强服务为项目建设“加油

- (08-26) 主人杀人恶狗吃肉带狗演完老人与狗

- (08-05) 三等功站着拿二等功躺着拿一家人拿

- (10-01) 美电信巨头被曝遭黑客攻击超1亿用